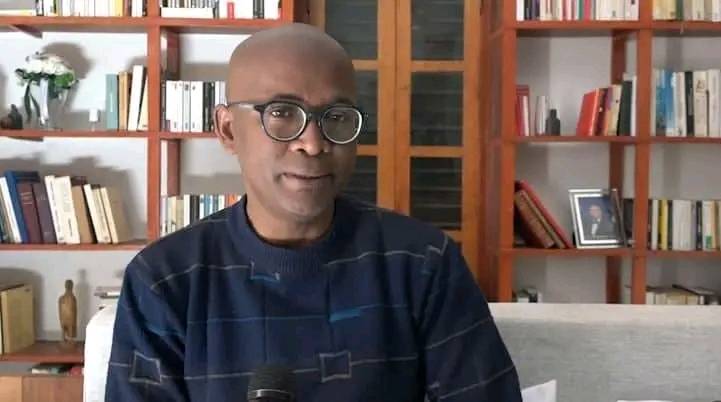

Lâhistorien Denis Alexandre Lahiniriko revient sur la nÃĐcessitÃĐ dâorganiser une nouvelle concertation nationale à Madagascar. Selon lui, cette initiative doit permettre au peuple de dÃĐfinir la vision du pays, mais aussi dâÃĐviter de rÃĐpÃĐter les erreurs du passÃĐ. Il plaide pour une participation de toutes les forces vives, y compris les jeunes, tout en repensant le rÃīle du conseil ÅcumÃĐnique des ÃĐglises chrÃĐtiennes de Madagascar (FFKM).

Studio Sifaka (SS) : Quelle est, selon vous, la vÃĐritable raison dâÊtre dâune concertation nationale ?

Denis Alexandre Lahiniriko (DAL) : En rÃĐsumÃĐ, il sâagit de rÃĐpondre à un besoin de changement. Câest ce que rÃĐclame le peuple depuis le dÃĐbut du mouvement : une transformation en profondeur du systÃĻme. Si cette rÃĐforme doit venir du peuple, alors il faut lâinterroger, toutes les forces vives de la Nation, pour connaÃŪtre leurs aspirations. La concertation nationale permet justement de recueillir la vision du peuple, de comprendre quel type de structure et de dÃĐveloppement il souhaite pour le pays.

SS : Combien de concertations nationales ont dÃĐjà eu lieu dans notre histoire, et ont-elles eu des effets concrets ?

DAL : à chaque crise, ou presque, Madagascar a connu une forme de concertation nationale. En 1972, en 1991, en 2009âĶ mÊme si certaines pÃĐriodes, comme 2001-2002, ont ÃĐtÃĐ plus floues. à chaque fois, il sâagissait de demander à la population comment amÃĐliorer la gouvernance du pays. Mais ces initiatives nâont pas toujours abouti, faute dâapplication des visions proposÃĐes.

SS : Pourtant, ces concertations nâont pas empÊchÃĐ les crises successives. Pourquoi ?

DAL : Deux raisons principales. Dâabord, les rÃĐsolutions issues des concertations prÃĐcÃĐdentes nâont jamais ÃĐtÃĐ mises en Åuvre. Ensuite, ces concertations ont souvent ÃĐtÃĐ dominÃĐes par des intÃĐrÊts corporatistes : chaque groupe dÃĐfendait sa position, sans vision dâensemble. RÃĐsultat : des propositions contradictoires, une gouvernance affaiblie et un dÃĐveloppement inexistant. Si nous traversons encore une crise en 2025, câest bien la preuve que les prÃĐcÃĐdentes concertations nâont pas ÃĐtÃĐ appliquÃĐes ou nâont pas atteint leur but.

SS : Certains estiment que le FFKM devrait diriger cette concertation. Quâen pensez-vous ?

DAL : Dans notre sociÃĐtÃĐ, le FFKM est perçu comme un ÂŦ parent Âŧ, une autoritÃĐ morale. Ce nâest donc pas un problÃĻme quâil soit associÃĐ Ã la direction de la concertation. Mais le danger, câest de rÃĐduire la politique à une affaire de famille : les ÂŦ parents Âŧ dÃĐcident, les ÂŦ enfants Âŧ obÃĐissent. En 2025, les jeunes se sont levÃĐs et veulent dÃĐsormais Être entendus. La concertation nationale doit inclure toutes les forces vives ; institutions, sociÃĐtÃĐ civile, organisations, jeunes ; dans une plateforme ouverte.

Le gouvernement, lui, doit gÃĐrer la transition, tandis que la prÃĐsidence de la refondation devrait garantir cet espace de dialogue. Si lâon rÃĐpÃĻte les mÊmes schÃĐmas quâautrefois, sans remise en question, les ÃĐchecs se reproduiront. Il est temps de changer rÃĐellement la mÃĐthode.

Propos recueillis par Ravo Andriantsalama